【广州电台】惊险!心脏长瘤还穿孔,广东医生首创技术四种手术同台完成

近日,中山大学附属第一医院心脏外科联合麻醉科、体外循环科、重症监护科等多学科,首创经二尖瓣心室腔内修补穿孔法,成功治疗了一位罕见心脏后壁室瘤并室间隔穿孔患者。专家指出,室间隔穿孔是冠心病急性心肌梗死后罕见而致命的并发症,院内死亡率接近90%。

中年男三条血管堵两条,心脏穿孔1.5厘米

两个多月前,53岁的龙某夜晚睡觉时突发胸闷、胸前压榨样疼痛、气短明显,不能平卧,只能坐着入睡,大汗淋漓。在当地医院做心电图后诊断为“冠心病,急性下壁心肌梗死”,再做冠状动脉造影检查显示心脏三条主要供血血管里的两条发生堵塞,其中“左前降支狭窄60%,回旋支无狭窄,右冠近段闭塞”,随后紧急在右冠状动脉植入冠脉支架两枚。

然而,龙某在植入支架后胸闷症状并未好转,反而越来越严重,心脏出现明显杂音,在进行心脏B超检查后,结果提示心脏室壁瘤形成并室间隔穿孔,穿孔大小接近1.5厘米!

随后,龙某从外省某医院转入中山一院,该院心脏外科主任吴钟凯诊断认为患者病情危重,手术是患者存活的唯一希望。不过,医生在对患者进行详细检查过程中又发现了新的问题——检查提示患者的室壁瘤直径约有4厘米,室间隔穿孔是非常罕见的后部穿孔,也就是穿孔位置在心脏底部,手术暴露十分困难,而且合并有重度的二尖瓣及三尖瓣返流。手术要切除室壁瘤并进行二尖瓣及三尖瓣的处理,难度极高。吴钟凯表示,“这些步骤必须要在很短的时间内完成,否则患者会因心脏停跳时间过长而死亡。”

独创手术方式,四种手术同台搞掂

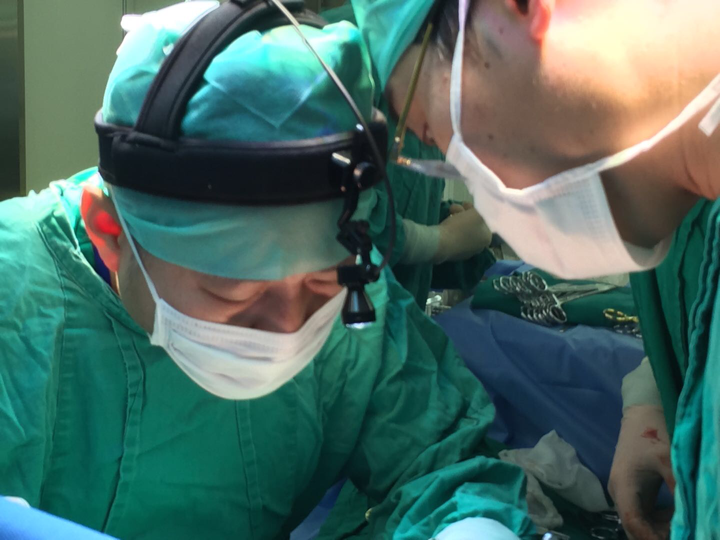

最后,吴钟凯组织麻醉科、体外循环科、重症监护科在内的多学科危重病例讨论,并制定了细致的手术方案。于6月22日,龙某进行了手术治疗,“经二尖瓣室间隔穿孔修补术+室壁瘤切线缝合+二尖瓣置换术+三尖瓣成形术+冠状动脉搭桥手术”。

从右房经房间隔切口切除病变二尖瓣膜后,先搭静脉桥,然后行经二尖瓣口途径修补室间隔穿孔,再行二尖瓣置换及三尖瓣成形,再行室壁瘤切线缝合,最后搭动脉桥。

术中医疗团队独辟蹊径,创新性地应用了经二尖瓣瓣口左室腔内补片修补室间隔穿孔的新技术,有效的避免了经室壁瘤切口带来的手术时间延长及暴露困难等缺点,减少了手术创伤,达到了良好效果。加上心外科、麻醉科、体外循环及手术室医护人员紧密协作,患者在术后第一天下午即拔除气管插管,术后第3天早上转回普通病房,术后第6天后复查结果提示手术效果满意,心功能与术前相比明显改善。目前龙某已顺利出院。

室间隔穿孔院内死亡率近九成,手术治疗要求高

专家指出,室间隔穿孔是冠心病急性心肌梗死后罕见而致命的并发,病情凶险,穿孔后会造成急骤的血流动力学改变,严重威胁病人生命,早期死亡率高、如果单靠药物保守治疗预后差,未经外科治疗的院内死亡率接近90%。

目前惟一有效的治疗方法是施行手术,但手术难度大、风险大、死亡率和并发症发生率高,对术者及其团队水平要求高,是世界性难题。

近年来,中山大学附属一院心脏外科创新性应用了多种新技术与围手术期治疗手段,大大提高了重症冠心病的治疗效果,尤其对死亡风险较高的巨大室壁瘤及大室间隔穿孔的患者死亡率下降至2%以下,治愈率显著提高。

来源:广州新闻电台

记者:赖婷婷

通讯员彭福祥、梁嘉韵

2018-07-16

https://live.hcfm.gztv.com/filedata/headlineFiles/20180716/H20180716181557073.html?from=groupmessage&isappinstalled=0